Uma imersão cinematográfica que transforma nostalgia em experiência viva.

Assistir a um show é uma experiência única. Mesmo que seja a mesma banda e turnê, a segunda vez será sempre diferente da primeira. Além disso, ver pessoalmente é sempre diferente de assistir pela internet ou na TV. Acho que todos podemos concordar que ao vivo é infinitamente melhor. Agora, o entretenimento oferece uma nova opção de experimentar um show, que traz um meio-termo entre o ao vivo e o gravado: o filme do show na tela grande do cinema. Tivemos vários exemplos de sucesso, e a próxima grande aposta é um presente para os nostálgicos de plantão: Stop Making Sense, da banda Talking Heads. Talvez você não reconheça pelo nome, mas se ouvir as músicas “Psycho Killer” ou “This Must Be the Place”, aposto que vai lembrar. Talking Heads foi uma das bandas mais famosas dos anos 70 e 80, e até hoje é uma referência. Fazendo 49 anos em 2024, os cinemas trazem às telas um dos shows mais icônicos do grupo: a turnê Stop Making Sense, uma das últimas, que entrega uma estrutura de show completamente diferente do que estamos acostumados, e a filmagem se aproveita disso muito bem.

O show conta com a banda completa: David Byrne (vocalista); o casal Tina Weymouth e Chris Frantz (baixo e bateria, respectivamente); Jerry Harrison (guitarra); Steve Scales (percussão); Lynn Mabry e Ednah Holt (backing vocals); Alex Weir (guitarra); e Bernie Worrell (teclados). Quase todos exploram diferentes instrumentos e posições no palco.

Começando pelo próprio ambiente, um teatro cuja dimensão só vemos no final do filme, com tudo escuro na plateia e poucas luzes no palco. De início, e sem cenário, a produção se torna intimista, quase como se tivéssemos chegado cedo demais a um estúdio. A estrutura vai sendo montada aos poucos, conforme a banda entra, um a um, começando pelo vocalista David Byrne. Primeiro, só com voz e violão, nos sentimos assistindo ao processo de composição de uma música, mesmo sendo uma canção bem conhecida por todos nós. Além disso, não há fundo no palco; em vez da cortina preta que todo teatro tem, o fundo é aberto, e vemos aquelas paredes de concreto com andaimes, escadas, equipamentos, fios e cabos expostos, enquanto os técnicos de palco passam montando todo o ambiente e o cenário do show conforme a apresentação acontece.

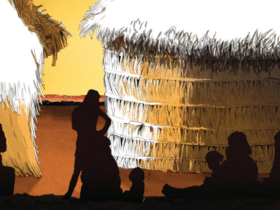

Se eu pudesse definir esse show em duas palavras, seriam luz e sombra. Tanto a cenografia quanto o figurino se aproveitam de cores neutras, especialmente preto e cinza-claro, para criar essa sensação de proximidade com os músicos. O próprio jogo de câmeras, ângulos, zooms—tudo nos traz para tão perto que é quase como se estivéssemos na mente dos artistas no momento da composição. E quando a estrutura já está totalmente montada, a equipe técnica enfrenta mais um desafio: brincar com a noção de profundidade do público, fazendo um jogo de sombras e luzes que, hoje em dia, muito provavelmente seria feito com LED e não teria o mesmo efeito. A forma como a iluminação muda, desenhando o corpo dos músicos e projetando suas sombras dançantes no fundo do cenário, é tão orgânica que você nem percebe o real tamanho daquele palco e das pessoas nele.

Falando em corpo, o que dizer da movimentação de David Byrne? Em termos mais atuais e brasileiros, digamos que ele é “o mais tranquilo do CAPS”: inusitado, divertido e contagiante. Ele aparece realmente como um mestre de cerimônias, com seus trajetos e maneirismos únicos. Conforme os outros membros da banda entram e se juntam a ele, também se soltam, contagiados pela mesma energia caótica e maravilhosa, completamente diferente do que estamos acostumados a ver atualmente em shows em geral. O estilo excêntrico, sempre uma marca da banda, aparece aqui formando uma harmonia deliciosa de ver e ouvir. Vale um destaque especial para as backing vocals Lynn Mabry e Ednah Holt, que são um espetáculo à parte.

Trazer de volta um show icônico, e, querendo ou não, já considerado antigo, é uma escolha ousada, mas acredito que um grande acerto. É uma escolha estética completamente diferente do que estamos acostumados no momento: cores e estampas muito mais sóbrias; efeitos práticos e plásticos em vez de digitais; e a participação dos técnicos e equipe é algo intrínseco à própria apresentação, não uma gravação feita à parte com depoimentos, filtros de câmera e edição.

Parte da sensação de proximidade com os artistas vem justamente pela forma natural com que tudo é apresentado. Quando a estrutura do show já está completa, lá pela metade da playlist, ganhamos todos os aspectos de um grande evento: efeitos especiais, trocas de figurino, coreografias, brincadeiras e improvisos; além da maravilhosa ausência de playback.

Em termos de cinema, é uma experiência que vale a pena ver na maior tela possível, com a melhor qualidade de som. Agora remasterizado para as telas de cinema, especialmente em IMAX, temos uma sensação de imersão que vai mexer com a nostalgia de quem viveu a época e trazer para perto um público que não teve a chance de viver a experiência há 40 ou 50 anos. Além disso, é um ótimo exemplo para qualquer estudante de cinema de como fazer um filme-concerto que realmente envolva o público com a sensação de estar assistindo ao show pessoalmente.

Crítica por Cristina Russo.

Stop Making Sense

Estados Unidos, 1984/2024 (Relançamento IMAX), 88 min.

Direção: Jonathan Demme

Roteiro: Jonathan Demme

Elenco: David Byrne, Chris Frantz, Jerry Harrison

Produção: Gary Goetzman, Charles Myers

Direção de Fotografia: Jordan Cronenweth

Música: David Byrne, Chris Frantz, Jerry Harrison

Classificação: 12 anos

Distribuição: O2 Play

Crítica muito bem feita, me deu vontade de ver